最近ニーズが高まりつつある「陸上養殖」。閉校を活用したアワビやウニ、トラフグなど魚介類を育てる地域づくりを多く見かけるようになりました。今回、海の王様でもある「あわび」に着目して、陸上であわびが育つ環境や給餌、目や口など面白い雑学をご紹介します。

目次

陸上であわびを育てるコツ

1. 天然海水で育てる

あわびを育てる養殖場が海から離れた場所だと人工塩の使用に挑戦しようと考えると思います。人工塩のデメリットは単価が高いですが一方で、無菌で水道水と人工塩を溶かせば誰でも手軽に作れるメリットがあります。しかし養殖施設の規模が大きい場合、人工塩の費用は莫大な額で経営者を悩ませる引き金になってしまいます。

そこで、どうにか天然の海水を使えないか検討していくことがほとんどです。沿岸に面していれば沿岸から直接ポンプで海水を引き上げる方法もありますが、問題は海から離れた陸上で養殖するケースです。沿岸から離れた陸上に天然海水を運ぶ方法は一つで、海水運送専用タンクローリーを使っての運搬です。

天然海水をあわび養殖に使うためには次のようなポイントがあり、汲み上げてきた海水を直接あわびが育っている養殖槽に入れないようにすることです。その理由を3つまとめます。

fa-check-square-o沿岸から汲み取った海水は冷暗所で保管する

fa-arrow-right植物プランクトンが光合成できずに沈殿するので上澄みをあわび養殖槽に引き込む

fa-check-square-o水温をあわびの適水温に合わせ、酸素濃度を上げる

fa-arrow-right海水の温度を養殖槽の海水温と同等に調整する

fa-check-square-oUV滅菌機で海水の雑菌を死滅させる

fa-arrow-right海水には常在菌であるビブリオ菌が存在しているため

2. 半閉鎖的循環

陸上養殖は環境保全の視点でも完全閉鎖的養殖のイメージが強いですが、養殖が営利を目的としていることやあわびはキレイな海水が好きなことから完全閉鎖的循環の養殖は生物学的にも経営的にも難しい面があります。かけ流し方式ができなくてもせめて半閉鎖的循環を試みる必要があります。キレイな海水とは、窒素(N)やリン(P)などの富栄養化していない海水のことです。沿岸の海水をあわびの養殖に使う場合、近くに排水口があって家庭排水が流れていないか、近くで養殖が盛んに行われていないか、閉鎖湾で海流が留まっていないかなど注意しなければならい環境的要因があります。銅イオンが含まれている海水は、あわびには不向きのため、近くに漁船や漁協があると船や埋め込み式の機械が錆びて溶け出す物質にも注意する必要があります。

養殖に使っていた海水(浦尻海岸)

水質検査でアワビに向いていることが分かった!

fa-arrow-downfa-arrow-downfa-arrow-down

アワビを育てる海水を選ぶポイントをまとめます。

fa-check-square-o窒素(N)やリン(P)が少ない海水

fa-check-square-o家庭排水が流れていないこと

fa-check-square-o近くに養魚場がないこと

fa-check-square-o閉鎖湾で海流が留まっていないこと

3. 水温管理

養殖あわびの種類はエゾアワビが主流です。エゾアワビは病気に強く成長がよく養殖に向いています。さて、「エゾ」といえば、蝦夷=北海道とういことで、故郷は寒い地域の東北地方です。そのため、水温は18℃以下が最適水温と言われています。18.0℃以上になるとあわびの病気の一つでもある「キセノハリオチス感染症」の発症確率が上がる傾向があります。餌の食べつきや増肉係数、病気の予防の観点から水温は13.0~18.0℃が最適です。水温を維持するために、冷水器やクーラーで海水温と気温を調整し空調管理する必要性があります。

fa-check-square-o蝦夷あわびは寒い海域で生育する北方系原産地のため

fa-check-square-o病原菌の増殖を防ぐため

fa-check-square-o餌の食べつきがよく増肉係数をあげるため

閉校の教室を密閉して

空調管理をしています

fa-arrow-downfa-arrow-downfa-arrow-down

「陸上であわびを育てるってコツがいるんだな~」と分かっていただいたところで、よく寄せられるあわびについての質問ベスト3の解説は次の通りです。

Q&A ベスト3

閉校を活用している点もあり、珍しい陸上あわび養殖。視察や見学、取材などの多くの方から寄せられたあわびについていただいた質問を3つご紹介します。

疑問がいっぱい!動かないアワビ達

ママ。アワビってどれ?

fa-arrow-downfa-arrow-down

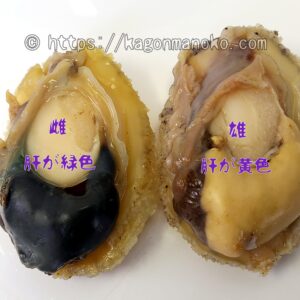

1. 雌雄の見分け方

あわびの雄雌の区別が簡単に分かる方法は、肝の色なんです。緑色の肝だとメスで、黄色の肝だとオスです。

メス:肝が緑色

オス:肝が黄色~白色

今度、あわびを食べるときにはメスなのかオスなのか話題にできちゃいますね。

加熱したあわびのむき身

肝の色がくっきり分かります

fa-arrow-downfa-arrow-downfa-arrow-down

2. あわびは夜行性

よくある質問が「あわびってなんで動かないの?」です。理由は「あわびは夜行性で、明るいところが苦手だから。」そのため、あわびの養殖場では、赤目ライトを使ってあわびができる限りストレスを感じさせないようにすることが養殖のコツですね。 暗くなるとあわびは活発的で餌を求めてよく動き回ります。面白いことに動き回ったらまた自分のテリトリーの場所に戻ってくるんですよ(笑)

あわびには縄張りと自分の固定の居場所が決まっています。

3. あわびの眼と口はどこ?

最後に、動かないあわびを指さして「あわびってお口とお目めはどこにあるの?」という質問。

次の写真で解説します。

眼

口

最後に

あわびはあまり動かないことや底生生物だから養殖するのが簡単そうというイメージですが、実は魚より神経質で適した養殖環境下でないと、すぐに天国に行ってしまうんです。あわびは、自分の糞を食べてしまうと死んでしまうんですよ。それほど、キレイ好きみたいですね。

あまり動かないですが、動くとめちゃくちゃ早いスピードで動き回ります(*^^*)

あわびは、ちゃんと感情を持っているんですよね!

食卓にあがる機会の少ないあわびですが、閉校を活用した陸上あわび養殖についてのお話でした。

あわびのご紹介

おしまーい。